-फ़िरदौस ख़ान

मुहब्बत साहित्य ख़ासकर काव्य का एक अहम हिस्सा है. यह काव्य की बुनियाद है. हक़ीक़त में मुहब्बत ही इस तमाम कायनात और तमाम कलाओं की बुनियाद है. साहित्यकार डॉक्टर रंजन ज़ैदी के शब्दों में- मुहब्बत का जज़्बा अल्लाह का नूर है. कायनात की हर चीज़ में इसका सुरूर है. यह है तो कायनात है, नहीं है तो नफ़रतों की बिसात है.

परिन्दे जब चोंच मिलाकर मुहब्बत करते हैं तो कायनात ख़ूबसूरत हो जाती है. नफ़रत करते हैं तो जंगल तक दहल उठते हैं. कायनात की बुनियाद में मुहब्बत है, इस बुनियाद पर जो नफ़रतों के महलसरा खड़े करते हैं, उनके चेहरे विकृत हो जाते हैं. लैला काली थी, लेकिन दिल मुहब्बत का समन्दर था. इसीलिए वह आज तक ज़िन्दा है.

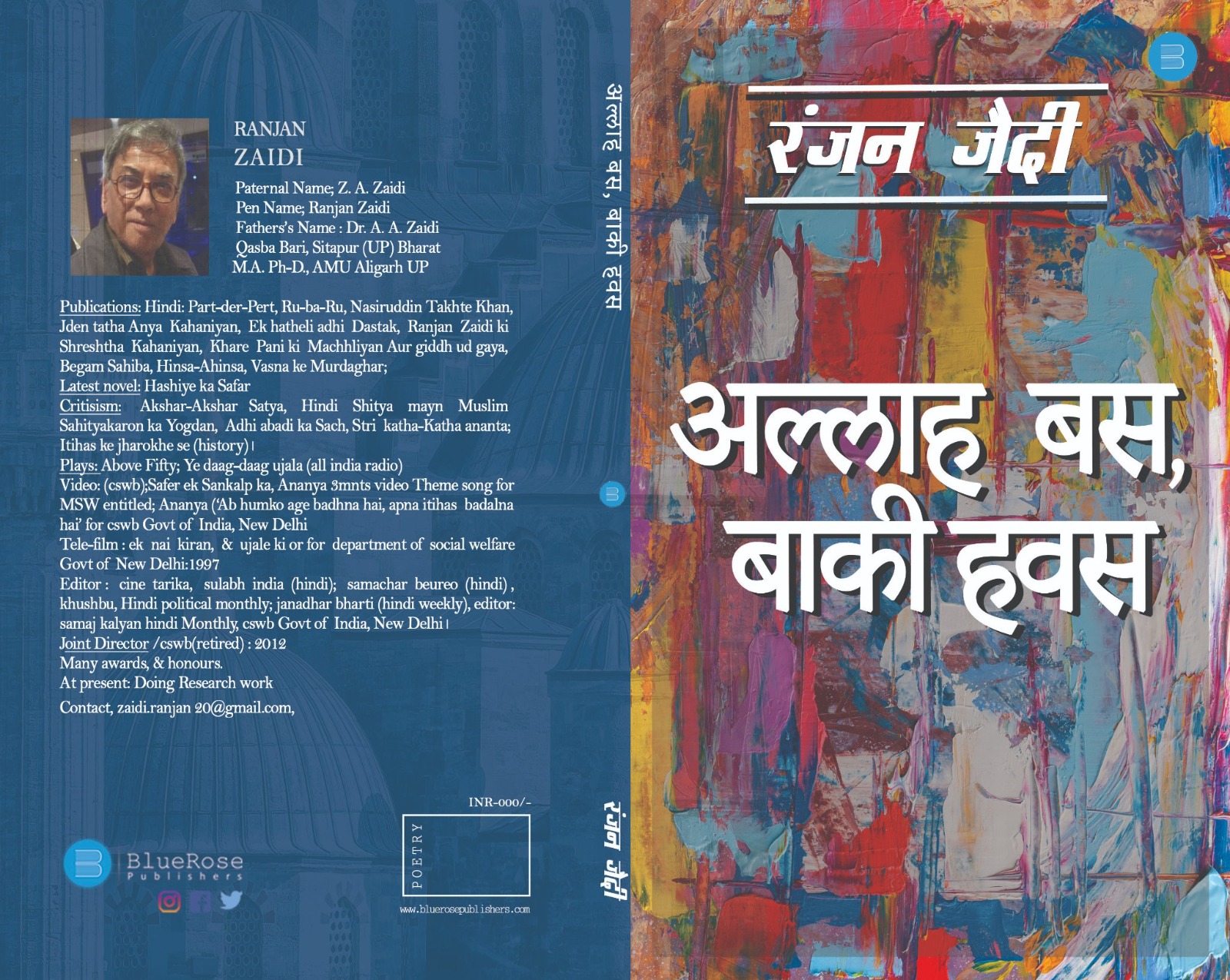

डॉक्टर रंजन ज़ैदी का जन्म 2जनवरी 1952 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के बाड़ी में हुआ. उनका असली नाम ज़ुहैर अहमद ज़ैदी है, जबकि साहित्यिक नाम रंजन ज़ैदी है. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और फिर पीएचडी की उपाधि हासिल की. उनका शोध-विषय ‘हिन्दी उपन्यासकार राही मासूम रज़ा: कृतित्व एवं उपलब्धियां’ था. वे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पत्रिका 'समाज कल्याण’ के सम्पादक भी रहे हैं.

वे कई विधाओं में लिखते हैं. इनमें कहानी, उपन्यास, ग़ज़ल, आलोचना, रेडियो नाटक, रेडियो धारावाहिक, वृत्तचित्र और लेख आदि शामिल हैं. उनके कहानी संग्रहों में पर्त दर पर्त, रू-ब-रू, नसीरुद्दीन तख़्ते ख़ां, जड़ें तथा अन्य कहानियां, एक हथेली आधी दस्तक, रंजन जै़दी की कहानियां, खारे पानी की मछलियां तथा अन्य कहानियां आदि शामिल हैं.

उनके उपन्यासों में और गिद्ध उड़ गया, बेगम साहिबा, हिंसा-अहिंसा, वासना के मुर्दाघर और हाशिये का सफ़र प्रमुख हैं. उनकी आलोचना में ‘अक्षर-अक्षर सत्य’ और ‘हिन्दी साहित्य में मुस्लिम साहित्यकारों का योगदान’ शामिल हैं. उनके दो काव्य संग्रह ‘नूर’ और ‘अल्लाह बस बाक़ी हवस’ प्रकाशित हो चुके हैं.

उनकी अन्य कृतियों में स्त्री-विमर्श ‘आधी आबादी का सच’ और ‘स्त्री-कथा : कथा-अनंता’, लेख संग्रह ‘इतिहास के झरोखे से’, शोध कार्य ‘प्रेमचंद अपार संभावनाओं के विस्मयकारी साहित्यकार’ आदि शामिल हैं. उनके तक़रीबन 40 रेडियो नाटक प्रसारित हो चुके हैं. उनका रेडियो धारावाहिक ये दाग़-दाग़ उजाला भी प्रसारित हो चुका है.

वृत्तचित्रों में सफ़र एक संकल्प का, अब हमको आगे बढ़ना है, अपना इतिहास बदलना है, अब आगे बढ़ो...और बढ़ते चलो और फ़िल्म अनन्या आदि प्रमुख हैं. इसके अलावा उनके लेख, साक्षात्कार, समीक्षाएं आदि देश-विदेश के प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं.

उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाज़ा जा चुका है, जिनमें कहानी पुरस्कार, साहित्य-कृति पुरस्कार, दिल्ली हिन्दी अकादमी, महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रकारिता पुरस्कार आदि शामिल हैं.उनकी रचनाओं में मुहब्बत की मिठास है, तो ज़िन्दगी के जद्दो-जहद की तख़्तियां भी हैं. बानगी देखें-

प्यार को लफ़्ज़ों की चादर पे सजाने वालों

प्यार अहसास है, महसूस किया जाता है

समन्दर तेरी लहरें किस तरह मुझको डुबो देंगी

वहीं से मैं उभरूंगा, जहां गहराइयां होंगी

मत जा बुलंदियों पे बहुत ख़ौफ़ खाएगा

तन्हाइयों का बोझ भी ढोया न जाएगा

अपना तो काम है कि जलाते चलो चराग़

रस्ते में ख़्वाह दोस्त कि दुश्मन का घर मिले

कभी किसी को बहुत ख़ास मत समझ लेना

कोई भी शख़्स कभी जाविदां नहीं होता

क्यों उदासी की बात करते हो

तुमने देखा है फूल गिरते हुए

खेल गुड़ियों का हक़ीक़त में बदल जाएगा

फिर कोई ख़्वाब ग़मे-ज़ीस्त में ढल जाएगा

इक-इक करके डूब न जाएं, सब क़द्रें इंसानों की

हम क्या जानें कल क्या होगा, तूफ़ां आने वाला है

बच्चे हैं मत रोक लगाओ इनको दूर उफ़्क़ पे जाने दो

मेरी उम्र पे आते ही ये धरती पे लौट आएंगे

मेरी गंगा नहरे-फ़रात

पानी जिसका आबेज़मज़म

लहरों में पायल की छम-छम

पनघट जिसकी राहे-निजात

मेरी गंगा, मेरी फ़रात

उन्हें शायरी से मुहब्बत है. वे कहते हैं कि मेरी नज़र में शायरी, ज़िन्दा तहज़ीबों का नग़मा है, तहज़ीब के अपनाने वालों का दर्द है, उसके समाज की आवाज़ है. उसके रूप अनेक हैं, लेकिन मूल एक है. शाही दरबार हो या ख़ानक़ाहों की महफ़िलें, फूलों की महकती और मुस्कुराती हुई सेज हो या ज़िन्दगी की कड़ी तपती हुई दोपहर, हसीन नौख़ेज़ कलियों का संसर्ग हो या मैदाने जंग में तोपों की घन-गरज, या फिर तारीख़ के जंगी मैदानों में चमकती हुई तलवारों की झंकारें.

शायरी की विभिन्न विधाओं ने समय-काल की संस्कृति और उसके होने की गवाही में कभी भी ख़ुद को ख़ामोश नहीं रखा. ग़ज़ल उन्हीं विधाओं का एक प्रतीक है, जिसने हर जगह अपनी संस्कृति और अपने प्रतीकों के न समाप्त होने वाले निशान बाक़ी रखे हैं.

मनुष्य के जीवन में जो तब्दीली और इंक़लाब जन्म लेते हैं, ग़ज़ल उनसे सीधे आंख मिलाने का साहस रखती है. तेज़ नज़र रखने वालों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी होने वाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की झलक ग़ज़ल मुहैया कराती है. यही ग़ज़ल की श्रेष्ठता उसे दूसरी अन्य साहित्यिक विधाओं से अलग भी महसूस कराती है, क्योंकि वही परिस्थितिवश कुछ प्राकृतिक व भौगोलिक कारणों के होने का भी अहसास कराती है.

इतिहास के पन्ने पलटें तो पृथ्वीराज चव्हाण और संयोगिता की मुहब्बत के रदीफ़-क़ाफ़िये राजकवि चंद्रबरदाई के पन्नों पर खेलते नज़र आते हैं. काव्य में झांकें तो उनके निवेदन में लिपटी वेदना को पृथ्वीराज चव्हाण और संयोगिता की मुहब्बत में हम देख सकते हैं.

बादशाह शाहजहां को उसी के बेटे औरंगज़ेब ने क़ैद में डाल दिया था. 1857 की सैनिक बग़ावत के दौरान तत्कालीन मुग़ल बादशाह बहादुरशाह ज़फ़र से तत्कालीन देशवासियों ने आज़ादी के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व का आह्वान किया था, लेकिन बादशाह इसके लिए राज़ी नहीं हुआ था.

विद्रोह के दमन के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली ले आई. एक सौ वर्षों की कहानी में यहीं से अंग्रेज़ों का उत्कर्ष भी हुआ और उनकी हुक्मरानी भी इतिहास बनती नज़र आई. इतिहास का लेखन भी उसी दौरान शुरू हुआ.

इतिहास में झांकें तो हम देखेंगे कि गोलकुंडा और बीजापुर के शाही दौर में सुल्तान मुहम्मद क़ुतुब कुली शाह पहली बार ग़ज़ल कहते नज़र आए. ऐसा देख मुल्ला वजही, बहन मशाती और ग़व्वासी भी सिलसिले को आगे बढ़ाते दिखे. वली दक्कनी ने कहा-

मुफ़लिसी सब बहार खोती है

मर्द का ऐतबार खोती है

उर्दू ग़ज़ल को इसी ज़माने की फ़ारसी की गिलोरी में लिपटा हुआ यह एक पहला शे’र सुनाई दिया. इसके बाद तो सिराज औरंगबादी भी बोल उठे. उन्होंने तो उस समय की ग़ज़ल को अध्यात्मवाद के ग़िलाफ़ से ही ढक दिया.

चली सिम्ते-ग़ैब से इक हवा कि चमन सुरूर का जल गया

मगर एक शाख़ निहाले-ग़म, जिसे दिल कहें सो हरी रही

ग़ज़ल का सफ़र यहां से आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके मिज़ाज से दाऊद, शीराज़, सुवाद और अस्फ़हान के प्रतीक, उपमायें तथा मिथ मेल नहीं खा रहे थे. इनमें न कृष्ण की बांसुरी थी और न ही दोआब के हरियाले मैदानों और खेतों की ख़ुशबू. न कश्मीर के गुलपोश नज़ारों और यौवन की उन्मत्त अंगड़ाइयों, काली अलकों, रैन-बसेरों की पनाह का सुकून.

न यहां था हब्बा ख़ातून के इश्क़ का दर्द और न हीर की तड़प. नई ग़ज़ल इराक़ और अजम के बसरा से लैला-मजनूं की दास्तान ले तो आई, लेकिन यहां पद्मिनी के माथे के झूमर में ऐसा उलझी कि दक्षिणी भारत की सल्तनतें तक लड़खड़ा-सी गईं.दिल्ली में अमीर ख़ुसरो की मुकरियां महक रही थीं. यहां वली की ग़ज़ल के घुंघरूं ऐसे खनके कि शाह हातिम से लेकर मिर्ज़ा मज़हर जानेजाना तक झूम उठे. फिर ग़ज़ल मीर, सौदा और दर्द के वुजूद के साथ दुख, संताप और शोक से लिपट गई.

चश्मे-ख़ूं बहा से कल रात लहू फिर टपका

हमने समझा था कि ऐ मीर ये नासूर गया

सौदा ने कहा-

बदला तिरे सितम का कोई तुझसे क्या करे

अपना ही वो फ़रेफ़्ता होये ख़ुदा करे

दर्द सूफ़ी क़िस्म के शायर थे. उनमें जहां अध्यात्मवाद था, वहीं रूमानियत भी थी.

ज़िन्दगी है या कोई तूफ़ान है

हम तो इस जीने के हाथों मर चले

इंशा, जुरअत और मुसहफ़ी- चौथे दौर के शायर थे. यहां तक आते-आते उर्दू शायरी तीन स्कूलों में विभाजित हो गई एक- हैदराबाद दक्कन, दो- दिल्ली और तीन- लखनऊ. इस दौर की शायरी में राजनीति ने भी अपनी जगह बना ली थी. सर्वत्र अव्यवस्था में मूल्यों का ह्रास शुरू हो चुका था.

शायरों को रोज़गार की तलाश में दिल्ली से लखनऊ जाना पड़ा. अवध उस समय साहित्य, कला व संस्कृति का केंद्र बना हुआ था. ऐसे में इंशा, जुरअत और मुसहफ़ी ने तत्कालीन लखनऊ की शायरी को एक नई ज़बान दे दी और कालांतर में मुसहफ़ी ने अपनी जगह अंततः सुनिश्चित कर ली.

ज़ैदी साहब कहते हैं कि उन्होंने अपने पहले काव्य-संग्रह 'नूर' की भूमिका में ग़ज़ल के इतिहास का विस्तार से वर्णन किया है. यहां मैं उस तरह का विस्तार नहीं देना चाहता, लेकिन चूंकि मेरी ग़ज़लें, नज़्में और अशआर वर्तमान सन्दर्भों, हादसों, विचारों और दार्शनिक चिंतनों का प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए मैंने ग़ज़ल के इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालना ज़रूरी समझा.

1940 के बाद प्रगतिशील काव्य-धारा से अलग जब नई विचार-शैली और नई अभिव्यक्ति के साथ उर्दू ग़ज़ल नये आयाम में दाख़िल हुई, तो पता चला कि ग़ज़ल अलिफ़-लैलवी फ़ोक से बाहर निकलकर इंक़लाब की दुनिया को भी सजा सकती है.1936 में जिस आंदोलन की बुनियाद का मूलाधार मार्क्सवाद था और जिसकी आचार-संहिता में मज़दूरों और श्रमजीवियों के कल्याण की बात कही गई थी, वही कालांतर में आज़ादी का बड़ा मुद्दा बन गया.

उर्दू ग़ज़ल ने उसकी ध्वनि में अपना इंक़लाब देखा और फिर अवाम ने देखा कि मक़दूम मुहीउद्दीन, मजाज़ लखनवी, मुईन हसन जज़्बी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे कई बड़े नामों ने एक साथ ग़ज़लों के हाथों में मार्क्सवाद की विचारधारा के ऐसे हथियार थमा दिए, जिससे ग़ज़ल की मौलिकता में उबाऊपन आ गया और उसकी रूमानियत में सेंध लग गई.

प्रोफ़ेसर रघुपति सहाय फ़िराक़ गोरखपुरी इसी संत्रास की देन थे. उन्होंने आते ही उर्दू ग़ज़ल में सौन्दर्यानुभूति को जीवन और सृष्टि के बीच से उठाकर एक नये अहसास से परिचित कराया. ये शायरी दूसरों से भिन्न और अपनी एक अलग पहचान के साथ सामने आई. उनकी शायरी में दृश्य और प्रतिच्छवियों का ऐसा ख़ूबसूरत मिश्रण देखने को मिला कि फ़िराक़ ख़ुद एक रुबाई बन गए.

शामे-ग़म कुछ निगाहे-नाज़ की बातें करो

बेख़ुदी बढ़ती चली है, राज़ की बातें करो

इस शे’र से पता चलता है कि फ़िराक़ ने इस तरह के सौंदर्य को विवेक-सम्मत अस्मिता प्रदान की, जो उर्दू ग़ज़ल में पहले विद्यमान नहीं थी.फैज़ अहमद फैज़ की शायरी इसी दौर की एक बड़ी और गूंजदार आवाज़ थी.

ज़िन्दगी हर पल एक इंक़लाब है

कभी तेज़ क़दम तो कभी आहिस्ता

यहां हम इक़बाल, फैज़, मजरूह और इक़बाल सुहैल पर अधिक फ़ोकस केंद्रित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विषय को अंततः विस्तार देना होगा जिससे हम स्वतः ही मार्क्सवाद और तत्कालीन क्रांति की ओर बढ़ने लग जाएंगे. यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि ग़ज़ल के स्वरूप को लेकर जो बदलाव नई पीढ़ी के द्वारा पैदा किया जा रहा है, कहीं वह बदलाब के नाम पर विद्रोह की जगह न ले ले.

(लेखिका शायरा, कहानीकार व पत्रकार हैं)