ज़ाहिद ख़ान

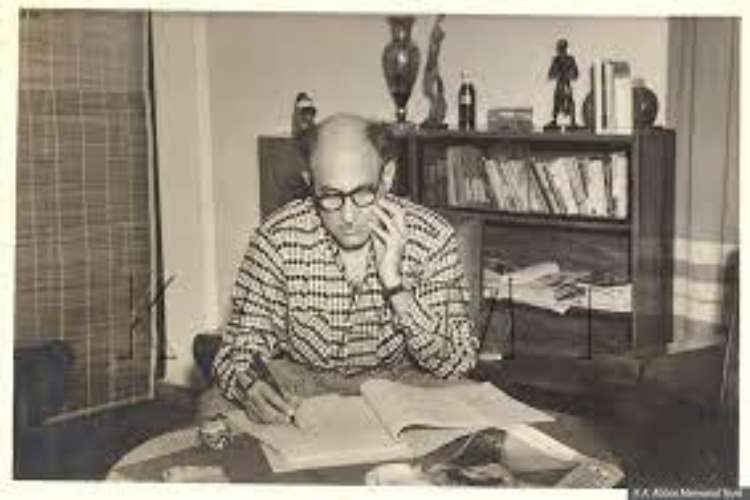

हरफ़नमौला शख़्सियत के धनी ख़्वाजा अहमद अब्बास फ़िल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अफ़साना निगार, जर्नलिस्ट, नावेल निगार, ड्रामा निगार, पब्लिसिस्ट और देश के सबसे लंबे समय यानी तक़रीबन आधी सदी तक चलने वाले रेगुलर कॉलम ‘द लास्ट पेज़’ के कॉलम निगार थे.

देश में समानांतर या नव-यथार्थवादी सिनेमा की जब भी बात होगी, अब्बास का नाम फ़िल्मों की इस मुख़्तलिफ़ धारा के रहनुमाओं में गिना जाएगा. 7जून, 1914को हरियाणा के पानीपत में ख़्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश हुई थी. उनके दादा ख़्वाजा ग़ुलाम अब्बास 1857स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में से एक थे और वह पानीपत के पहले इंक़लाबी थे, जिन्हें तत्कालीन अंग्रेज़ हुकूमत ने तोप के मुंह से बांधकर शहीद किया था.

इस बात का भी शायद ही बहुत कम लोगों को इल्म हो कि ख़्वाजा अहमद अब्बास, मशहूर और मारूफ़ शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के परनवासे थे. यानी वतन के लिए कुछ करने का जज़्बा और जोश उनके ख़ून में ही था. अदब से मुहब्बत की तालीम उन्हें विरासत में मिली थी. ख़्वाजा अहमद अब्बास की इब्तिदाई तालीम 'हाली मुस्लिम हाई स्कूल' में और आला तालीम 'अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में हुई.

उनके अंदर एक रचनात्मक बेचैनी नौजवानी से ही थी. वे भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने क़लम को अपना हथियार बनाया. छात्र जीवन से ही अब्बास पत्रकारिता से जुड़ गए थे. उन्होंने ‘अलीगढ़ ओपिनियन’ नाम से एक मैगज़ीन शुरू की. जिसमें अब्बास ने उस वक़्त देश की आज़ादी के लिए चल रही तहरीक से मुताल्लिक़ कई मज़ामीन शाए किए.

ख़्वाजा अहमद अब्बास ने उस समय लिखना शुरू किया, जब देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था. पराधीन भारत में लेखन से समाज में अलख जगाना, उस वक़्त सचमुच एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, पर उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की और ज़िंदगी के आख़िर तक अपनी क़लम को आराम नहीं दिया. अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब्बास जिस सबसे पहले अख़बार से जुड़े, वह ‘बॉम्बे क्रॉनिकल’ था.

इस अख़बार में बतौर संवाददाता और फ़िल्म क्रिटिक उन्होंने साल 1947तक काम किया. अपने दौर के मशहूर हफ़्तावार अख़बार ‘ब्लिट्ज़’ से उनका नाता लंबे समय तक रहा. इस अख़बार में प्रकाशित उनके कॉलम ‘लास्ट पेज़’ ने उन्हें देश भर में काफ़ी शोहरत दिलाई. अख़बार के उर्दू और हिंदी संस्करण में भी यह कॉलम क्रमशः ‘आज़ाद क़लम’ और ‘आख़िरी पन्ने’ के नाम से प्रकाशित होता था. अख़बार में यह कॉलम उनकी मौत के बाद ही बंद हुआ.

‘बॉम्बे क्रॉनिकल’ और ‘ब्लिट्ज़’ के अलावा ख़्वाजा अहमद अब्बास ने कई दूसरे अख़बारों के लिए भी लिखा. मसलन ‘क्विस्ट’, ‘मिरर’ और ‘द इंडियन लिटरेरी रिव्यूव’. एक पत्रकार के तौर पर उनकी राष्ट्रवादी विचारक की भूमिका और दूरदर्शिता का कोई सानी नहीं था. अपने लेखों के जरिए उन्होंने लगातार समाजवादी विचार लोगों तक पहुंचाए.

उनके लेखन में समाज के मुख़्तलिफ़ पहलुओं की तफ़सील से जानकारी मिलती है. अपने दौर के तमाम अहमतरीन मुद्दों पर उन्होंने अपनी क़लम चलाई. ख़्वाजा अहमद अब्बास को अपने समय की मशहूर शख़्सियात के साथ रहने और बात करने का मौक़ा भी मिला. मसलन अख़बारों के लिए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चार्ली चौपलिन और यूरी गागरिन वगैरह से लंबी बातचीत की.

ख़्वाजा अहमद अब्बास फ़िल्मों में पार्ट-टाईम पब्लिसिस्ट के तौर पर आए थे, लेकिन बाद में वे पूरी तरह से इसमें रम गए. साल 1936से उनका फ़िल्मों में आग़ाज़ हुआ. सबसे पहले वे हिमांशु राय और देविका रानी की प्रॉडक्शन कम्पनी बॉम्बे टॉकीज़ से जुड़े. आगे चलकर साल 1941में उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म पटकथा ‘नया संसार’ भी इसी कंपनी के लिए लिखी.

साल 1946में फ़िल्म ‘धरती के लाल’ से ख़्वाजा अहमद अब्बास का करियर एक डायरेक्टर के तौर पर शुरू हुआ. कहने को यह फ़िल्म इप्टा की थी, लेकिन इसको पर्दे तक लाने में अब्बास का ही अहम रोल था. फ़िल्म के लिए लाइसेंस लेने से लेकर, तमाम ज़रूरी संसाधन जुटाने का काम उन्होंने ही किया था. बंगाल के अकाल पर बनी यह फ़िल्म, कई अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में समीक्षकों द्वारा सराही गई.

इस फिल्म में जो प्रमाणिकता दिखलाई देती है, वह अब्बास की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है. बंगाल के अकाल की वास्तविक जानकारियां इकट्ठा करने के लिए उन्होंने उस वक़्त बाक़ायदा अकालग्रस्त इलाकों का दौरा किया. ‘धरती के लाल’ को भारत की पहली यथार्थवादी फ़िल्म होने का तमगा हासिल है. इस फ़िल्म की कहानी और संवाद ख़्वाजा अहमद अब्बास ने ही लिखे थे. बिजॉन भट्टाचार्य के दो ड्रामे ‘जबानबंदी’, ‘नबान्न’ और कृश्न चंदर के जज़्बाती अफ़साने ‘अन्नदाता’ को आधार बनाकर अब्बास ने इसकी शानदार पटकथा लिखी, जो यथार्थ के बेहद क़रीब थी. ‘धरती के लाल’ में उन्होंने देश की सामाजिक विषमता का यथार्थवादी चित्रण किया है. फ़िल्म प्रत्यक्ष रूप से ज़मींदारों, सरमायेदारों की और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ी हुकूमत की आलोचना करती है.

हिंदी फ़िल्मों के इतिहास में ‘धरती के लाल’ ऐसी फ़िल्म थी, जिसमें देश की मेहनतकश अवाम को पहली बार केन्द्रीय हैसियत में पेश किया गया. पूरे सोवियत यूनियन में यह फ़िल्म दिखाई गई और कई देशों ने अपनी फ़िल्म लाइब्रेरियों में इसे स्थान दिया है. इंग्लैंड की प्रसिद्ध ग्रंथमाला 'पेंग्विन' ने अपने एक अंक में ‘धरती के लाल’ को फ़िल्म-इतिहास में एक महत्वपूर्ण फ़िल्म बताया.

सच बात तो यह है ‘धरती के लाल’ फ़िल्म से प्रेरणा लेकर ही बिमल रॉय ने अपनी फ़िल्म ‘दो बीघा ज़मीन’ और विश्व प्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक सत्यजित रे ने ‘पथेर पांचाली’ में यथार्थवाद का रास्ता अपनाया. सत्यजित रे ‘धरती के लाल’ से बेहद मुतास्सिर थे. उन्होंने इस फ़िल्म को कई बार देखा था.

अब्बास के साथ एक मुलाक़ात में उन्होंने इस बात को ख़ुद क़बूला था कि ''इस फ़िल्म को देखकर ही मुझे मालूम हुआ कि हम भी हिंदुस्तान में ग़ैर पेशेवर अदाकारों को लेकर एक नेचुरल रियलिस्टिक (यथार्थवादी) फ़िल्म बना सकते हैं.''

साल 1951में ख़्वाजा अहमद अब्बास ने ‘नया संसार’ नाम से अपनी ख़ुद की फ़िल्म कंपनी खोल ली. ‘नया संसार’ के बैनर पर उन्होंने कई उद्देश्यपूर्ण और सार्थक फ़िल्में बनाईं. मसलन फ़िल्म ‘राही’ (1953), मशहूर अंग्रेज़ी लेखक मुल्क राज आनंद की एक कहानी पर आधारित थी. जिसमें चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा को दर्शाया गया था.

मशहूर निर्देशक वी.शांताराम की चर्चित फ़िल्म ‘डॉ. कोटनिस की अमर कहानी’ अब्बास के अंग्रेज़ी उपन्यास ‘एंड वन डिड नॉट कम बेक’ पर आधारित है. ‘अनहोनी’ (1952) सामाजिक विषय पर एक विचारोत्तेजक फ़िल्म थी. फ़िल्म ‘शहर और सपना’ (1963) में फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोगों की मसाइल का ज़िक्र है, तो ‘दो बूँद पानी’ (1971) में राजस्थान के रेगिस्थान में पानी की विकराल समस्या को दर्शाया गया है. गोवा की आज़ादी पर आधारित ‘सात हिंदुस्तानी’ भी उनकी एक क़ाबिले ग़ौर फ़िल्म है.

ख़्वाजा अहमद अब्बास की यथार्थवाद में गहरी जड़ें थीं. उनके लिए सिर्फ़ फ़िल्म ही महत्वपूर्ण थीं, न कि उससे जुड़े आर्थिक लाभ. अब्बास के लिए सिनेमा समाज के प्रति एक कटिबद्धता थी और इस लोकप्रिय माध्यम से उन्होंने समाज को काफ़ी कुछ देने की कोशिश की. वे सिनेमा को बहुविधा कला मानते थे, जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वास्तविकता के सहारे लोगों में वास्तविक बदलाव की आकांक्षा को जन्म दे सकती है.

मशहूर निर्माता-निर्देशक राजकपूर के लिए ख़्वाजा अहमद अब्बास ने जितनी भी फ़िल्में लिखी, उन सभी में हमें एक मज़बूत सामाजिक मुद्दा मिलता है. चाहे यह ‘आवारा’ हो, ‘जागते रहो’ (1956), या फिर ‘श्री 420’. पैंतीस बरसों के अपने फ़िल्मी करियर में अब्बास ने तेरह फ़िल्मों का निर्माण किया. लगभग चालीस फ़िल्मों की कहानी और पटकथाएँ लिखीं, जिनमें ज़्यादातर राजकपूर की फ़िल्में हैं.

उन्होंने अपने फ़िल्मी करियर में मल्टीस्टार, रंगीन, गीतयुक्त, वाइड स्क्रीन फ़िल्म, बिना गीत की फ़िल्म और सह निर्माता के रूप में एक विदेशी फ़िल्म का निर्माण भी किया. फ़िल्मों में जब कभी उन्हें मौक़ा मिलता, वे नव यथार्थवाद को मज़बूत करने से नहीं चूकते थे. अब्बास की ज़्यादातर फ़िल्में सामाजिक व राष्ट्रीय चेतना की महान दस्तावेज़ हैं. उनके बिना हिंदी फ़िल्मों में नेहरू के दौर और रूसी लाल टोपी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता.

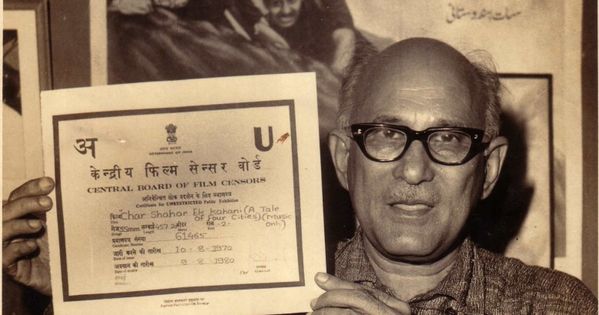

ख़्वाजा अहमद अब्बास अपने बेमिसाल काम के लिए कई सम्मानों और पुरस्कार से नवाज़े गए. ‘शहर और सपना’ के अलावा उनकी दो और फ़िल्मों ‘सात हिंदुस्तानी’ (1969) एवं ‘दो बूंद पानी’ (1972) ने राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म के लिए ‘नरगिस दत्त पुरस्कार’ जीते. ‘शहर और सपना’ को जब प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला, तो उस साल मुक़ाबले में सत्यजित रे की फ़िल्म 'महानगर' भी थी.

वहीं अब्बास की एक और फ़िल्म ‘नीचा नगर’ (1946) को भी ख़ूब इंटरनेशनल मक़बूलियत मिली और इसने कांस फ़िल्म समारोह में ‘पाल्मे डीश्ओर पुरस्कार’ भी जीता. रूस के सहयोग से बनी फ़िल्म ‘परदेसी’ (1957), इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाली उनकी दूसरी फ़िल्म थी.

साल 1955में आई अब्बास की फ़िल्म ‘मुन्ना’ एडिनबरा फ़िल्म फेस्टिवल में 'पथेर पांचाली के साथ दिखाई गई और दर्शकों ने इसे बेहद पसंद किया. ख़्वाजा अहमद अब्बास एक सच्चे वतनपरस्त और सेक्यूलर इंसान थे. उनकी दोस्ती का दायरा काफ़ी वसीअ था.

उनके सबसे क़रीबी दोस्तों में शामिल थे इंदर राज आनंद, मुनीष नारायण सक्सेना, वी.पी. साठे, करंजिया, राजकपूर, कृश्न चंदर, अली सरदार जाफ़री आदि. अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा था,‘‘मेरा जनाज़ा यारों के कंधों पर जुहू बीच स्थित गांधी के स्मारक तक ले जाएं, लेजिम बैंड के साथ. अगर कोई ख़िराज-ए-अक़ीदत पेश करना चाहे और तक़रीर करे तो उनमें सरदार जाफ़री जैसा धर्मनिरपेक्ष मुसलमान हो, पारसी करंजिया हों या कोई रौशनख़याल पादरी हो वगैरह. यानी हर मज़हब के प्रतिनिधि हों.’’